Открытый банк заданий по ЕГЭ

Тема: 2.8. Предприятие. Фирма

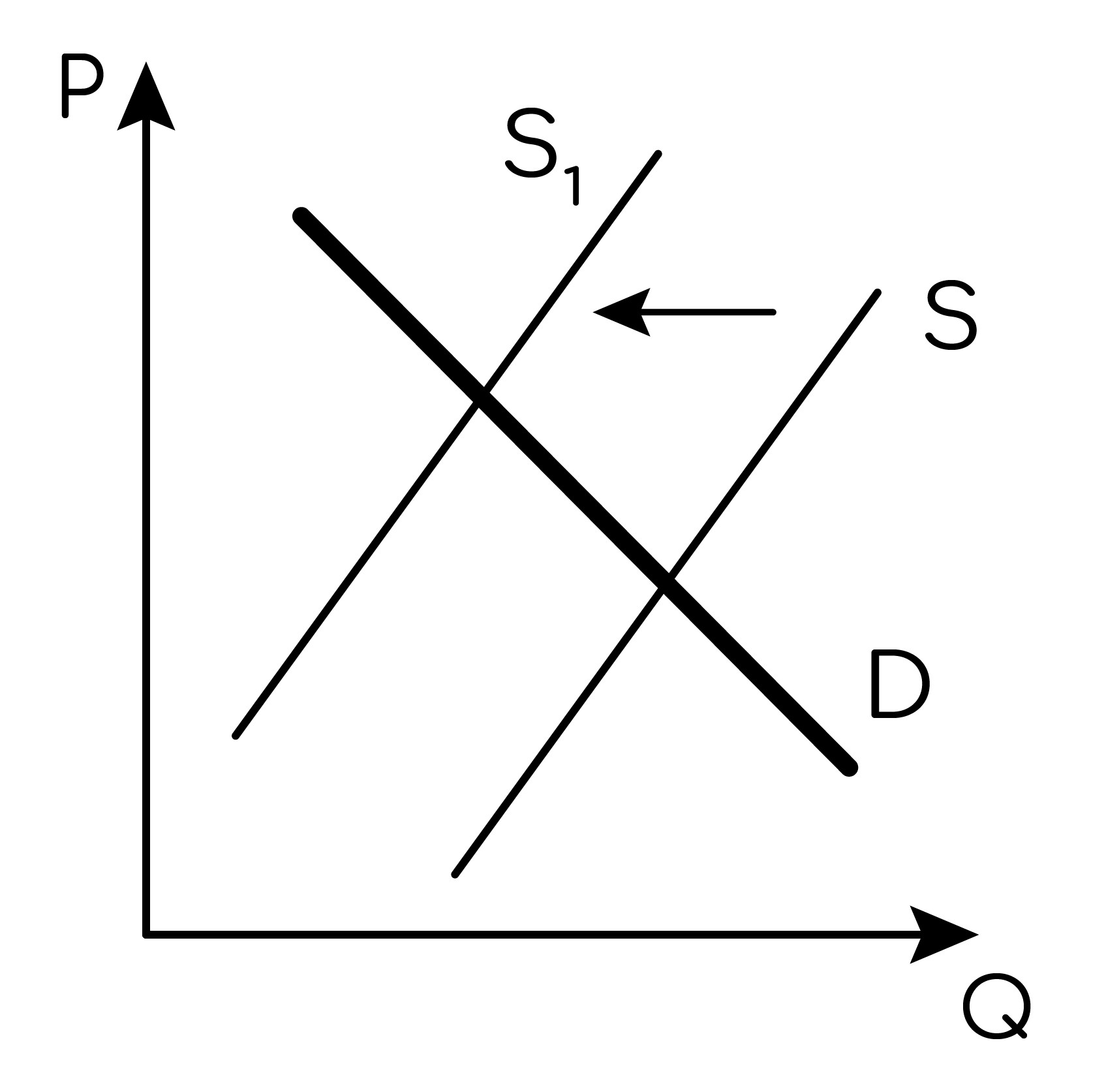

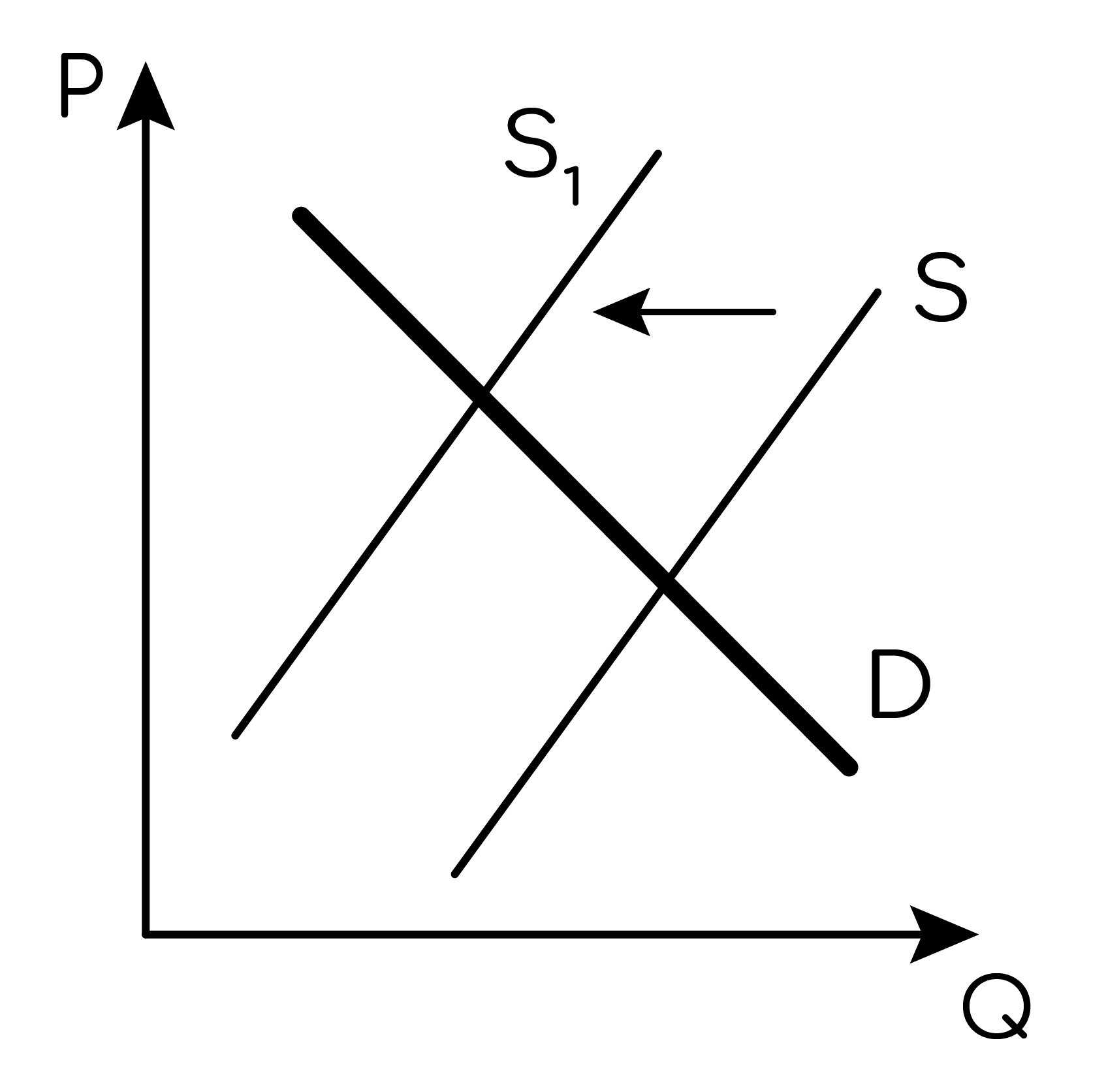

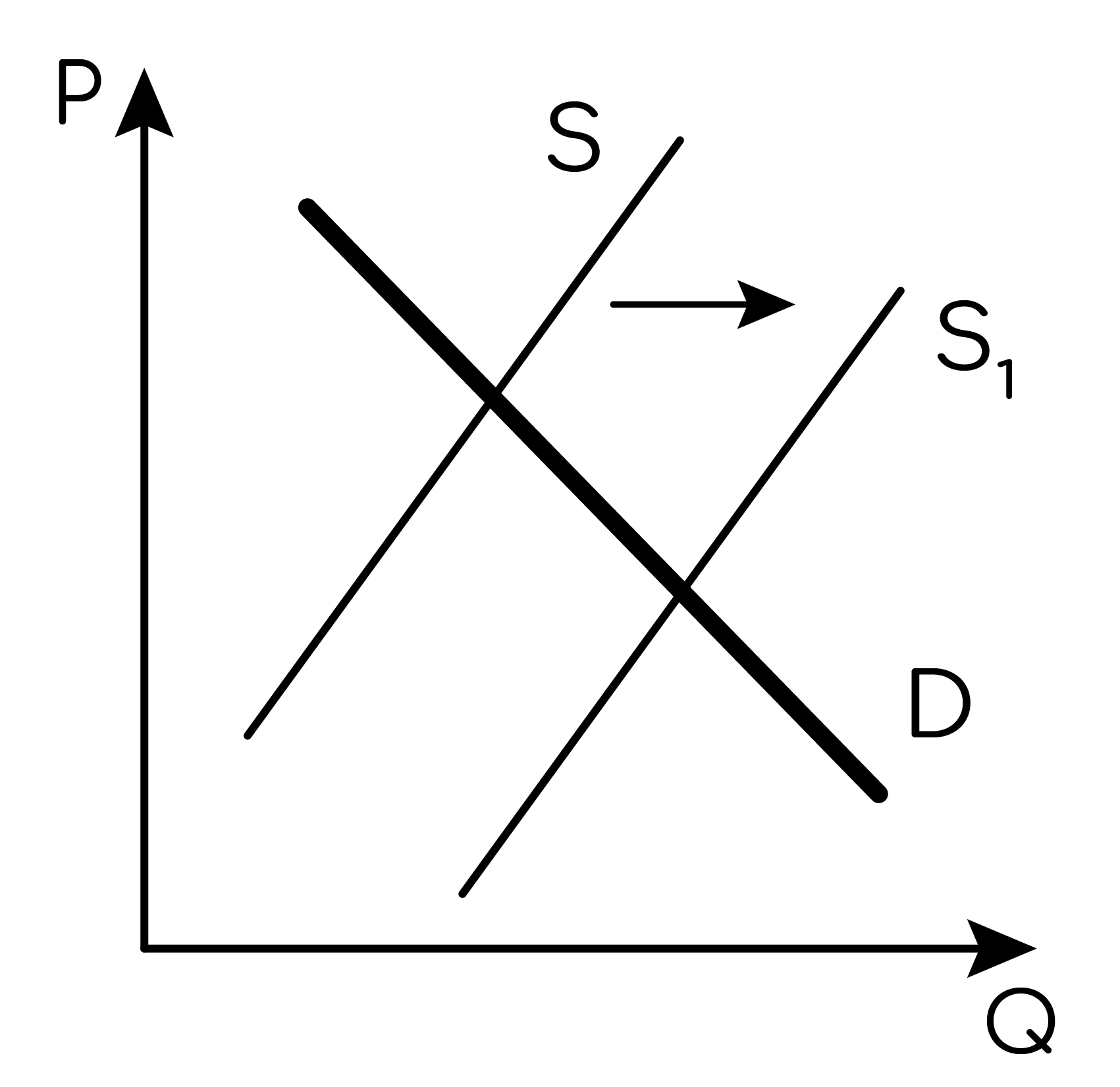

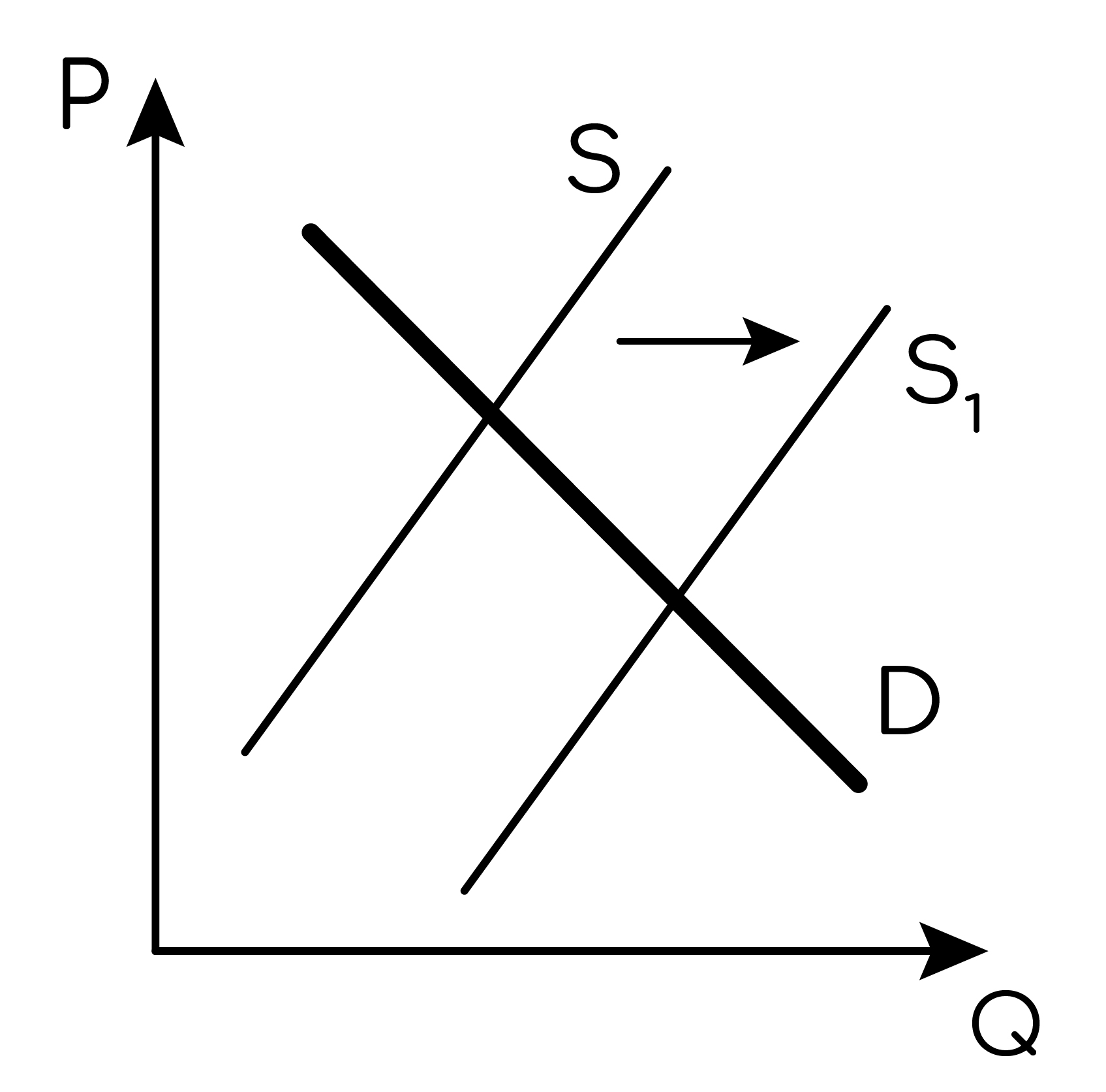

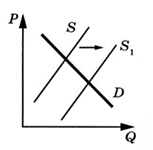

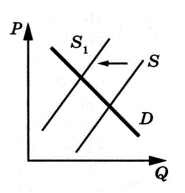

На графике изображено изменение ситуации на рынке кошачьего корма в стране Z. Предложение переместилось из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях в государстве Z появится мода на кормление домашних животных натуральными продуктами?

Тема: 2.8. Предприятие. Фирма

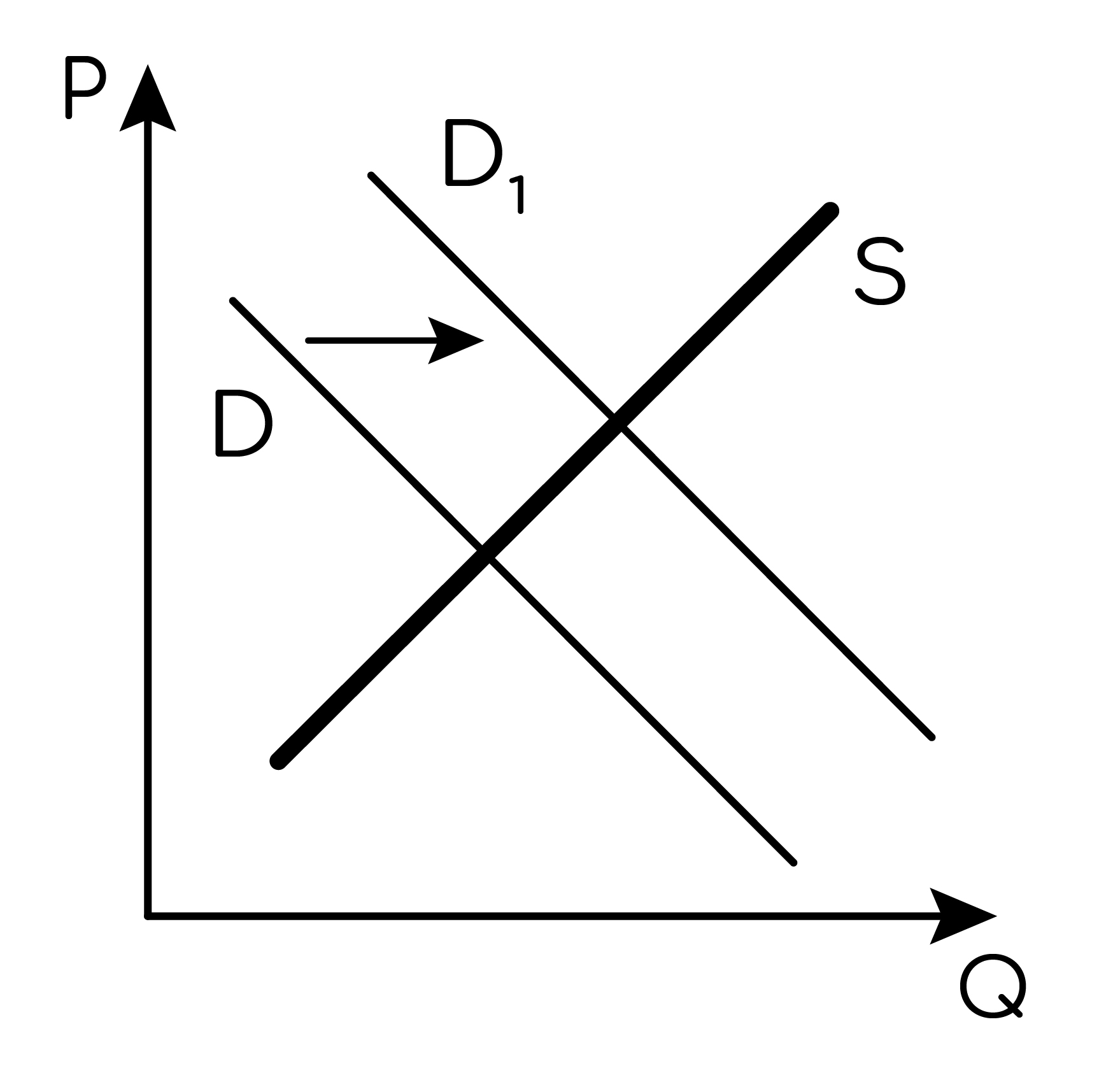

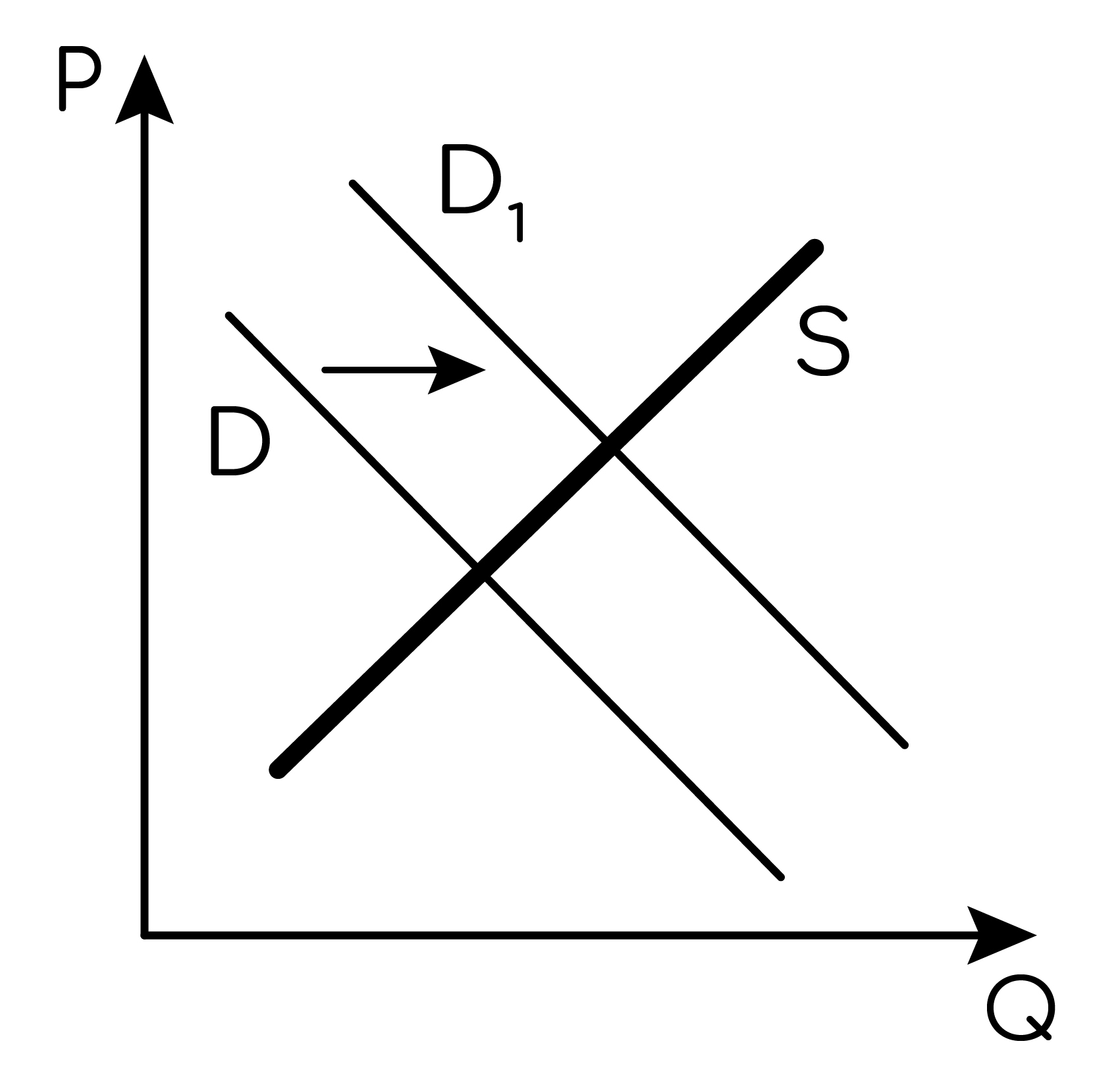

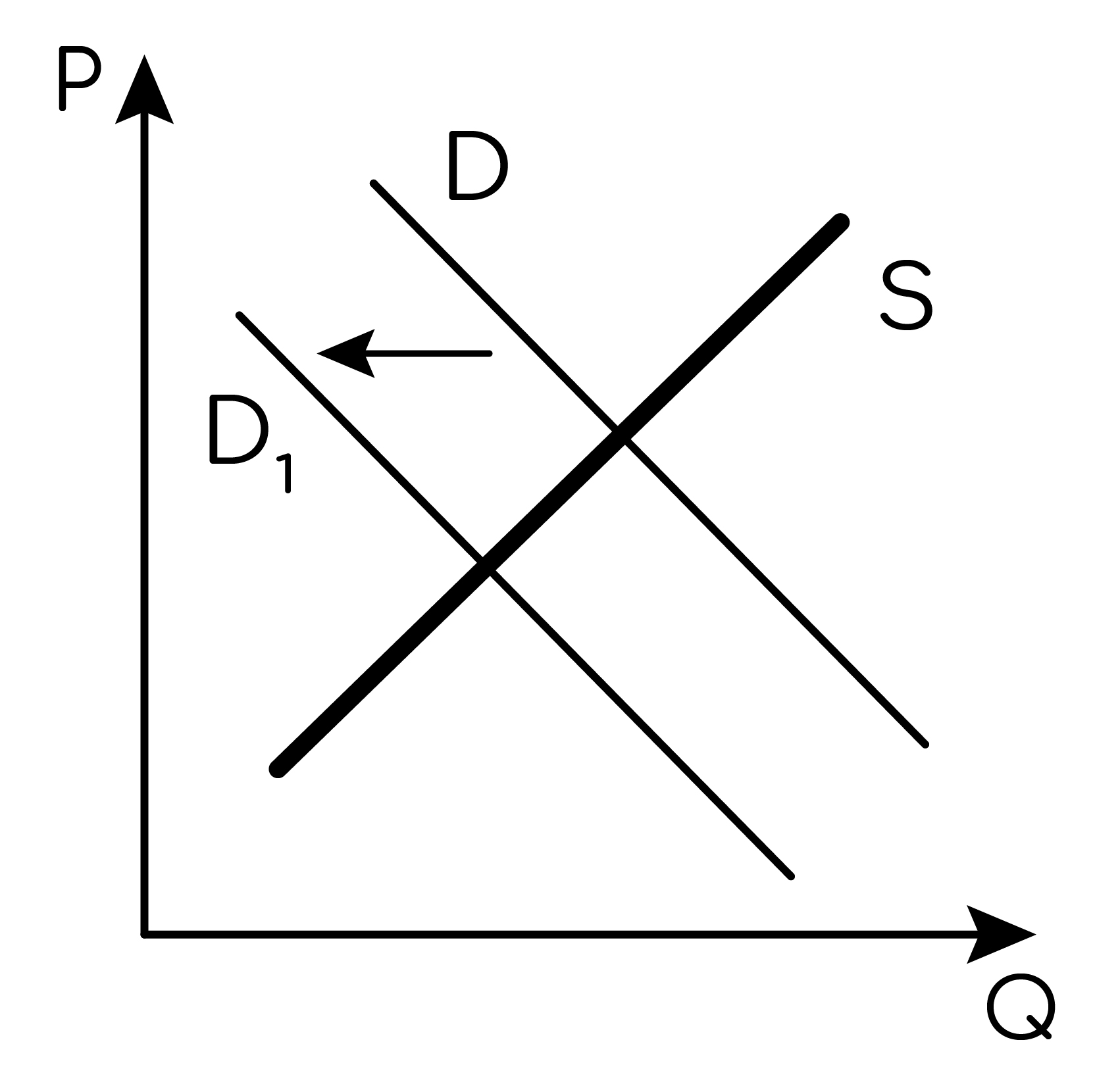

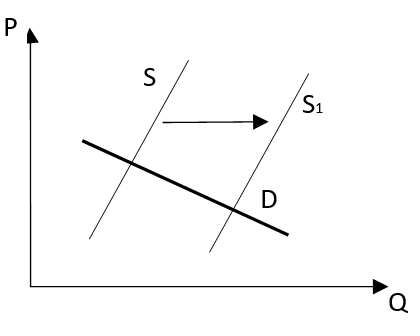

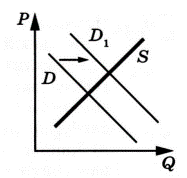

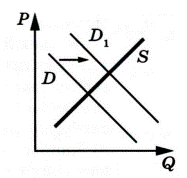

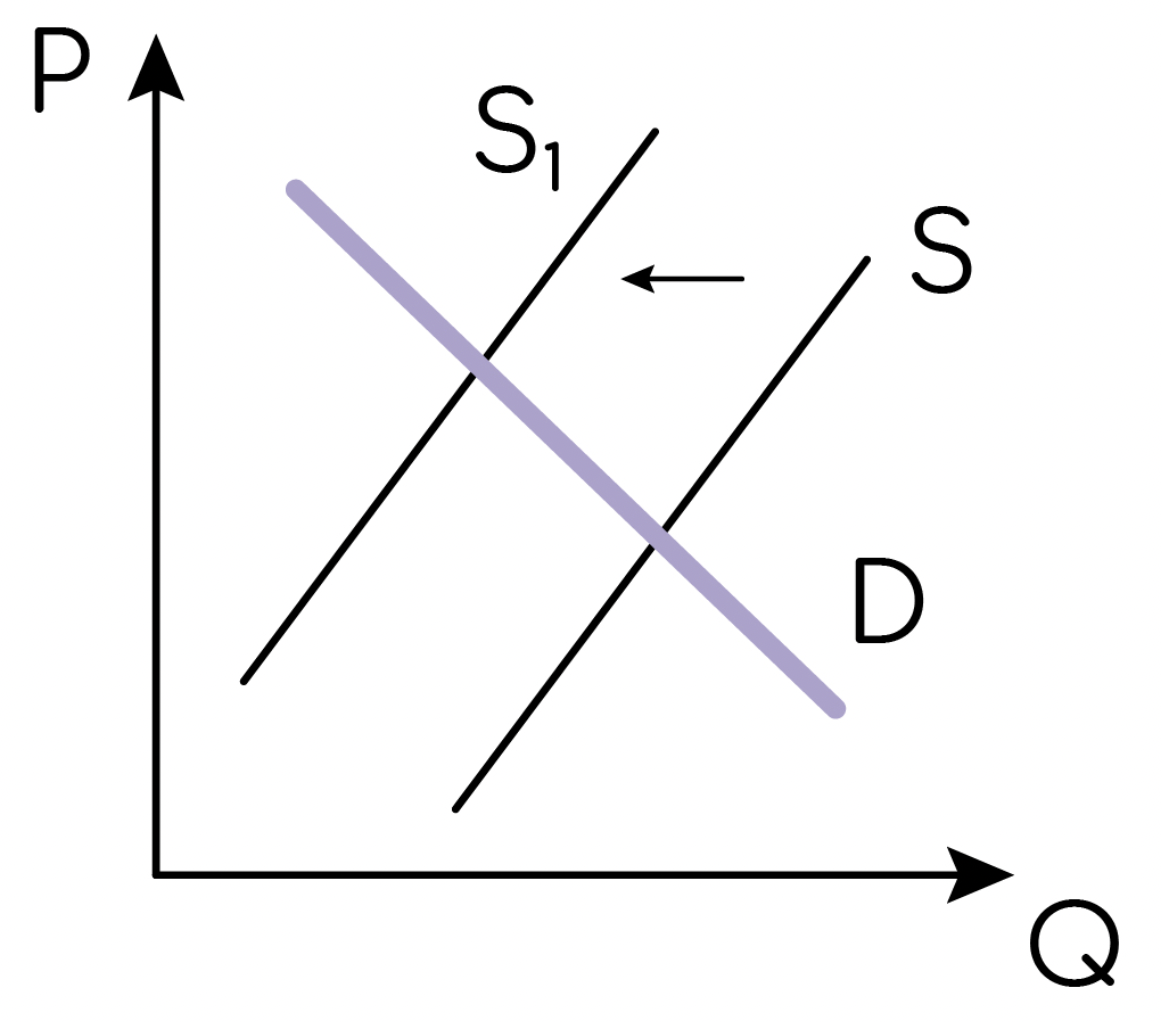

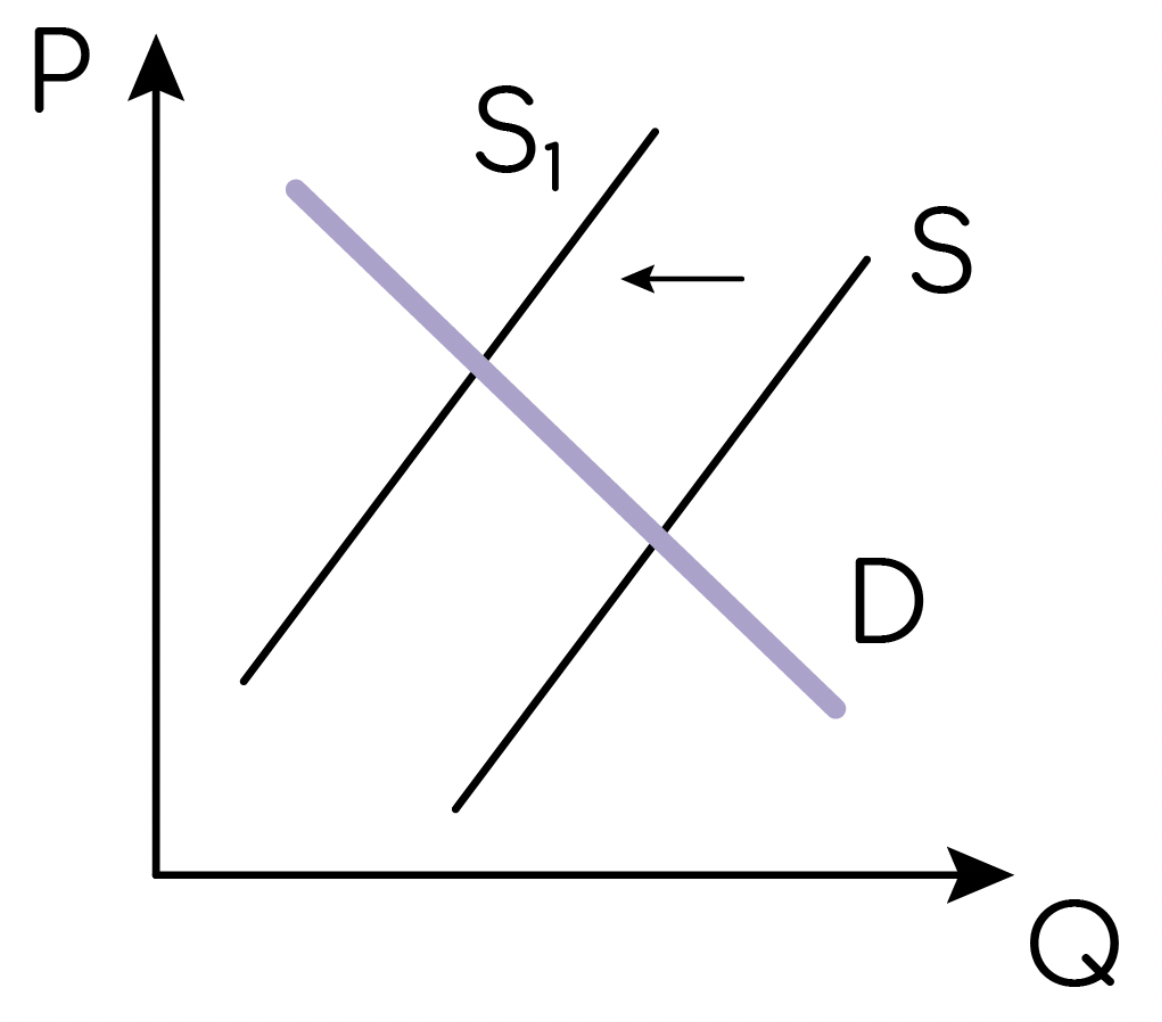

На графике изображено изменение ситуации на рынке рыболовных принадлежностей в стране Z. Спрос переместился из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях увеличится стоимость древесины, используемой в производстве рыболовных снастей?

Тема: 2.11. Финансовые услуги

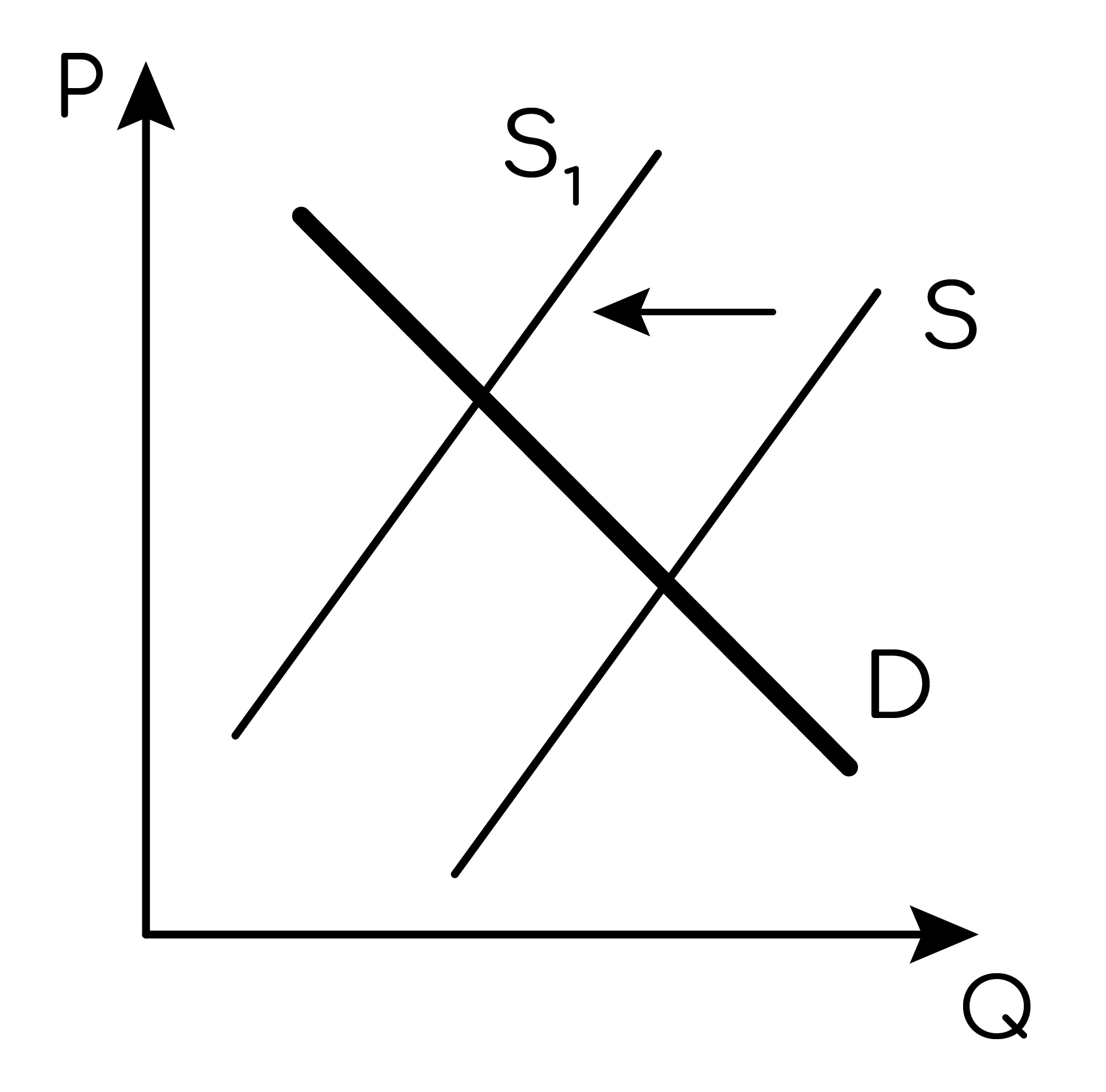

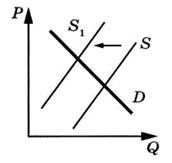

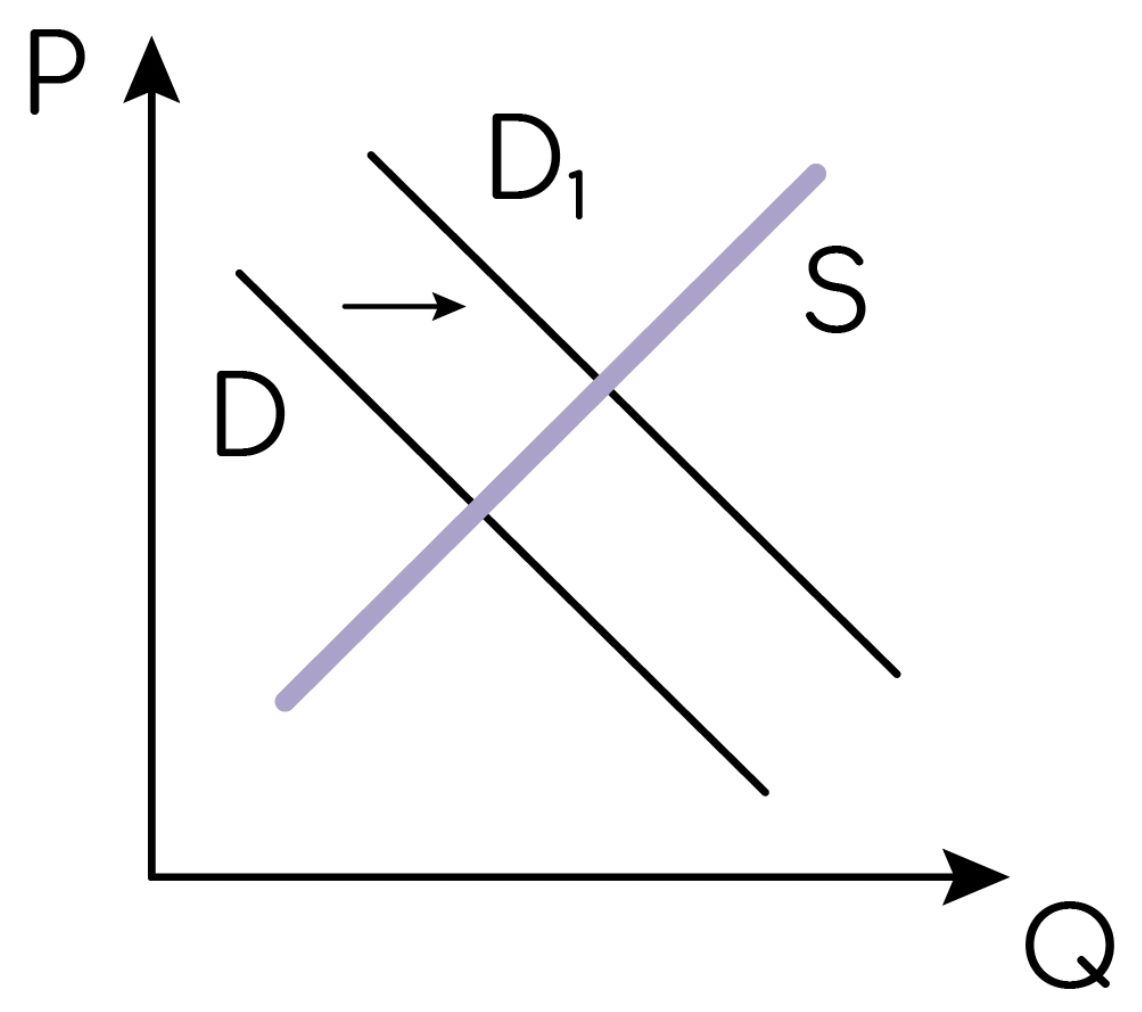

На графике изображено изменение ситуации на рынке телевизоров в стране Z. Предложение переместилось из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях увеличится налоговая нагрузка на население?

Тема: 2.11. Финансовые услуги

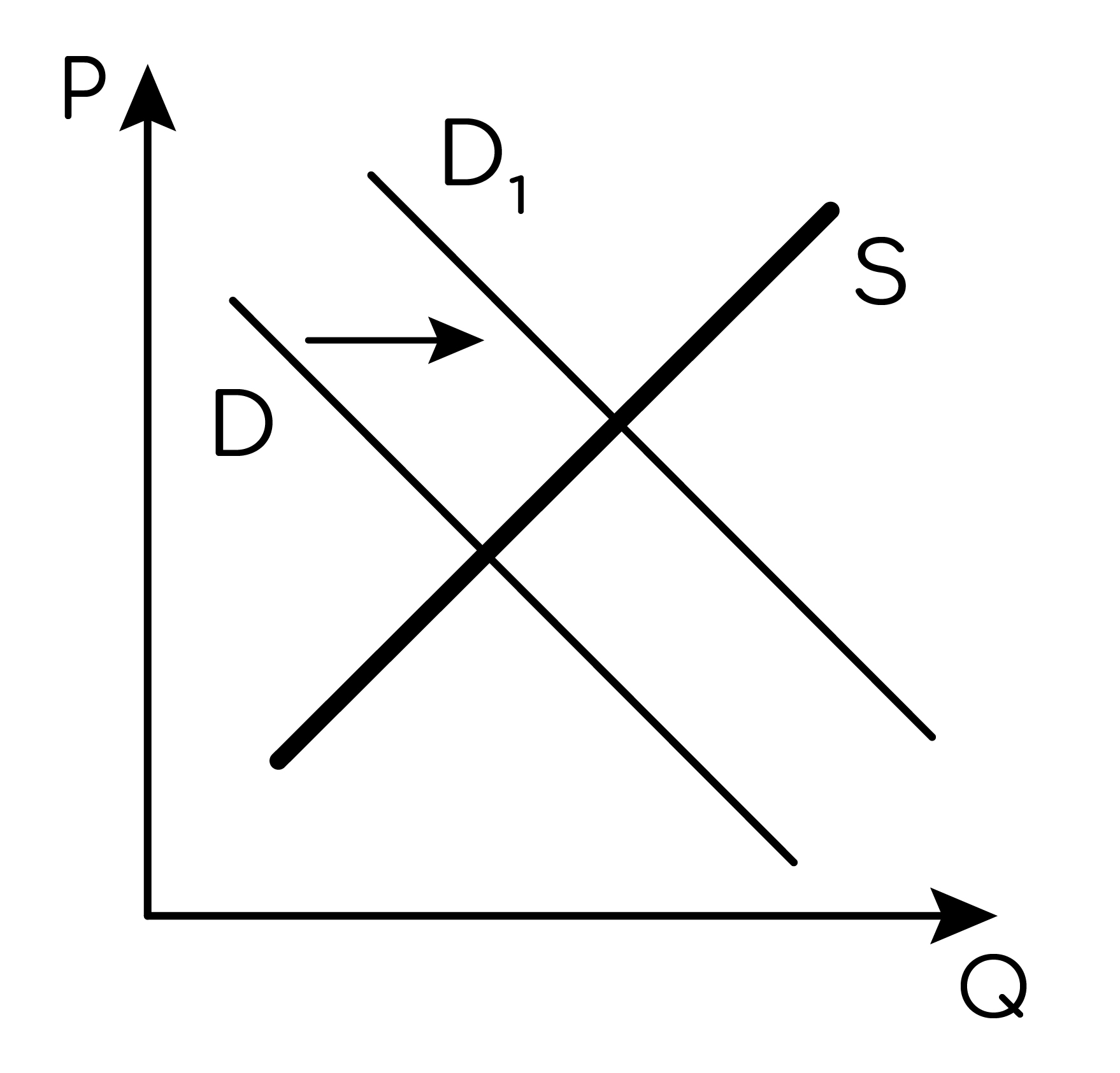

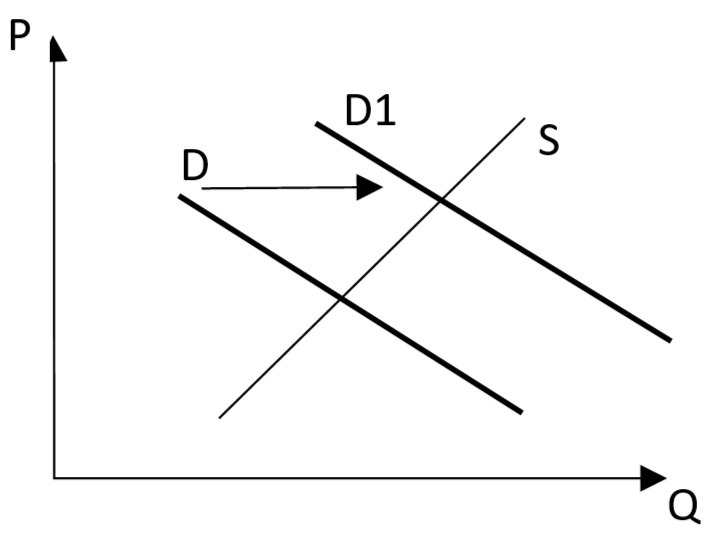

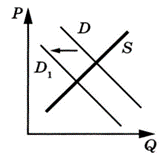

На графике изображено изменение ситуации на рынке изделий из натуральных кожи и меха в стране Z. Спрос переместился из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях в стране наступит зимнее время года?

Тема: 2.11. Финансовые услуги

На графике изображено изменение ситуации на рынке бытовой химии в стране Z. Предложение переместилось из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях в государстве Z возрастет популярность услуг клининговых компаний?

Тема: 2.11. Финансовые услуги

На графике изображено изменение ситуации на рынке дополнительных образовательных услуг в стране Z. Спрос переместился из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях вырастет число лиц, оказывающих услуги на рынке дополнительных образовательных услуг?

Тема: 2.11. Финансовые услуги

На графике изображено изменение ситуации на рынке удобрений в стране Z. Предложение переместилось из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях в государстве Z будет зафиксирована гибель многих сельскохозяйственных культур?

Тема: 2.11. Финансовые услуги

На графике изображено изменение ситуации на рынке грузовых автомобилей в стране Z. Спрос переместился из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях подорожает стоимость колес для автомобилей?

Тема: 2.4.1. Спрос и предложение

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке легковых автомобилей в стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастут доходы населения при прочих равных условиях?

Тема: 2.5. Функционирование рынков

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке смартфонов в стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если в моду войдут смарт-часы по своим свойствам способные заменить смартфон при прочих равных условиях?

Тема: 2.5. Функционирование рынков

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке джинсовой одежды в стране Z. Кривая спроса переместилась из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если на рынок придут крупные зарубежные производители джинсовой одежды при прочих равных условиях?

Тема: 2.1. Роль экономики в жизни общества

На графике изображено изменение ситуации на рынке парфюмерии в стране Z. Предложение переместилось из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях в моду войдет использование парфюмерной воды и духов?

Тема: 2.1. Роль экономики в жизни общества

На графике изображено изменение ситуации на рынке домашних животных в стране Z. Спрос переместился из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях государство введет налог на продажу домашних животных?

Тема: 2.1. Роль экономики в жизни общества

На графике изображено изменение ситуации на рынке фармацевтических жаропонижающих препаратов в стране Z. Предложение переместилось из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях в государстве Z начнется эпидемия гриппа?

Тема: 2.1. Роль экономики в жизни общества

На графике изображено изменение ситуации на рынке декоративной косметики в стране Z. Спрос переместился из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях крупная фирма-производитель декоративной косметики впадет в банкротство?

Тема: 2.1. Роль экономики в жизни общества

На графике изображено изменение ситуации на рынке летней обуви в стране Z. Спрос переместился из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях государство введет налоговые льготы для производителей обуви?

Тема: 2.1. Роль экономики в жизни общества

На графике изображено изменение ситуации на рынке жилья в стране Z. Предложение переместилось из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях в государстве Z будет зафиксировано падение дохода граждан?

Тема: 2.5. Функционирование рынков

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке зерна в стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P — цена товара; Q — количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если в следующем сезоне ожидается неурожай зерновых культур из-за погодных условий?

Тема: 2.5. Функционирование рынков

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке компьютеров в стране Z. Кривая спроса переместилась из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P — цена товара; Q — количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если в стране Z в результате экономического кризиса обанкротятся крупнейшие производители компьютеров?

Тема: 2.5. Функционирование рынков

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке жилья в стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P — цена товара; Q — количество товара).

Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. (Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если вырастут доходы населения при прочих равных условиях?